Les trois axes scientifiques du GPR FAn

Axe 1 : Les constructions temporelles et leurs enjeux

Avant l'ère moderne, il n'existait pas de calendrier universel ni de moyen facile de calculer le temps. L'astronomie servait à mesurer le temps en observant les étoiles, l'astrologie et la cosmologie à l'interpréter, reliant le monde des hommes et le monde des dieux, de la terre et des cieux, tandis que la lecture et la détermination du temps étaient l'affaire des autorités civiques et religieuses. Ces questions seront au cœur des réflexions du programme sur la conception du temps - passé, présent, prophétique et eschatologique - dans les sociétés anciennes. L'évolution des modes d'historicité, c'est-à-dire des manières de penser le rapport au temps, sera étudiée dans les différentes aires culturelles représentées. L'apport des sciences et de l'histoire des sciences, en particulier de l'astronomie et de la biologie, sera significatif à cet égard. Cela mettra en lumière les interactions complexes entre astronomie et chronologie, et leur caractère structurant sur les cultures. Cela permettra en outre d'intégrer, pour la préhistoire en particulier, les constructions scientifiques du passé à travers les méthodes de datation physico-chimiques et archéologiques.

Les réflexions sur les origines et les commencements, sur les périodes considérées comme primordiales ou comme des « premiers temps », sur l'archaïsme sont un autre aspect central du rapport au temps et au passé, notamment lorsqu'il s'agit de se définir à la fois pour soi et par rapport aux autres. Dans ce contexte, l'étude des mythes d'origine et de leur rapport à un présent donné pose non seulement la question, centrale pour les sciences religieuses, du rapport entre les mythes et les rites, mais offre aussi l'occasion de problématiser les modes de construction des institutions sociales et des savoirs scientifiques.

À un second niveau, la question des périodisations historiques telles qu'elles se déterminent dans les sociétés anciennes comme dans les périodes modernes et contemporaines apportera un autre éclairage sur le rapport au temps. Quels sont les enjeux dans la définition de « l'Antiquité » et du « Moyen Âge », deux notions issues de l'histoire européenne ? Que se passe-t-il si nous déplaçons l'analyse au-delà de ce périmètre, par exemple vers l'Inde, où les concepts de classicisme, de Moyen Âge et de féodalité ont joué un rôle majeur dans l'historiographie, ou vers Byzance et le Proche-Orient médiéval ? Pour ne prendre qu'un exemple, l'« Antiquité tardive » sur laquelle travaillent un grand nombre de chercheurs PSL est un objet heuristique à part entière.

Corrélativement, la question de la canonisation littéraire, linguistique et scientifique, ainsi que celle de la définition de ce qui est considéré comme « classique », dans les sociétés anciennes comme dans les périodes modernes et contemporaines, bénéficiera de la comparaison entre les mondes chinois et japonais, le monde gréco-latin, le Proche-Orient ancien et l'Egypte, par exemple, tous représentés dans leur pleine profondeur diachronique dans le programme.

Porteurs de l'axe : Matthieu Husson (Observatoire de Paris-PSL), Francesca Prescendi Morresi (EPHE-PSL) et Charlotte Schmid (EFEO).

Axe 2 : Constructions et représentations de l'antique

Willem van Haecht, Le Cabinet d'art de Cornelis van der Geest, 1628, peinture à l'huile, Rubenshuis.

Le deuxième axe de recherche se concentre sur les différentes manières dont les mondes anciens sont construits, mobilisés et manipulés, non seulement par les « spécialistes du passé » des différents milieux culturels (bardes et poètes, historiens, chroniqueurs, prêtres, etc.) mais aussi au niveau des représentations artistiques et scientifiques, des discours politiques et religieux et des appropriations populaires. La construction muséale de l'Antiquité - qui a commencé dans l'Antiquité elle-même - occupe une place de choix, tout comme la représentation et la construction de la préhistoire par les naturalistes et archéologues à partir de la fin du XVIIIe siècle.

Cet axe de recherche se concentre plus spécifiquement sur la manière dont la connaissance historique est créée et établie - par des personnes, des institutions, des réseaux, à travers des genres, des disciplines, des méthodes, des limites, etc. - ainsi que sur les problèmes associés à des revendications d'autorité concurrentes, par exemple entre le discours académique, et le discours fondamentaliste, nationaliste ou populiste.

L'étude de la réception des mondes anciens - de l'Antiquité et du Moyen Âge dans la taxinomie traditionnelle - et de ses modalités s'est développée au point de se présenter souvent comme une discipline à part entière, notamment comme une " herméneutique de la contemporanéité ". Dépassant ces limites, le programme envisagera cette « réception » comme un aspect de la perpétuelle reconstruction ou renégociation des mondes anciens à différentes époques. Il mettra ainsi en évidence les processus et les enjeux de la resémantisation en cours des corpus de représentations culturelles.

Porteurs de l'axe : Olivier Delouis (CNRS), François Quantin (EPHE-PSL) et Valentina Vapnarsky (EPHE-PSL).

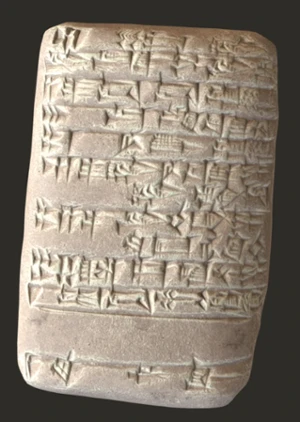

Axe 3 : Le façonnement linguistique du monde : les langues et écritures comme objets historiques

Parce qu'elles portent et façonnent la pensée, les langues sont un vecteur essentiel et un moteur des représentations sociales, politiques, culturelles et religieuses des sociétés anciennes et modernes. La variété des langues anciennes enseignées et étudiées au sein de PSL est sans équivalent en France et en Europe. Les langues sont étudiées dans toutes les phases de leur évolution (plus de 4000 ans pour l'égyptien-copte, plus de 3000 ans pour le sanskrit et les langues indiennes, et presque autant pour le grec et le chinois, avec plusieurs chaires spécialisées dans chaque cas), dans leurs relations avec les langues apparentées (par exemple, les langues indo-européennes, afroasiatiques ou sinitiques), et dans certains cas avec des chaires uniques au monde (par exemple, les langues méroïtiques, élamites, tokhariennes, caucasiennes de l'Est). Comme les langues anciennes ne sont accessibles que sous forme écrite, les langues et les écritures sont étudiées dans une relation organique qui s'étend aux polices électroniques.

La mise à l'écrit d'une langue, sa standardisation et sa déstandardisation, les phénomènes de contact entre langues, la diffusion des langues et des écritures sur de vastes aires culturelles, l'usage des écritures et les valeurs indexicales qui leur sont attachées, les langues écrites dans plusieurs écritures, la constitution d'un état particulier d'une langue en langue classique, les valeurs sacrées attachées à une langue et/ou à une écriture, la performativité linguistique en contexte (rituel, juridique, etc.), l'obsolescence et la mort d'une écriture ou d'une langue : les langues et les écritures sont des objets historiques à part entière, déterminés par les sociétés dans lesquelles elles existent. La linguistique historique, les différentes philosophies du langage, les recherches sur les origines du langage humain et le symbolisme préhistorique complètent l'approche plurielle du programme.

Porteurs de l'axe : Muriel Debié (EPHE-PSL), Daniel Petit (ENS-PSL et EPHE-PSL) et Olivier Venture (EPHE-PSL).